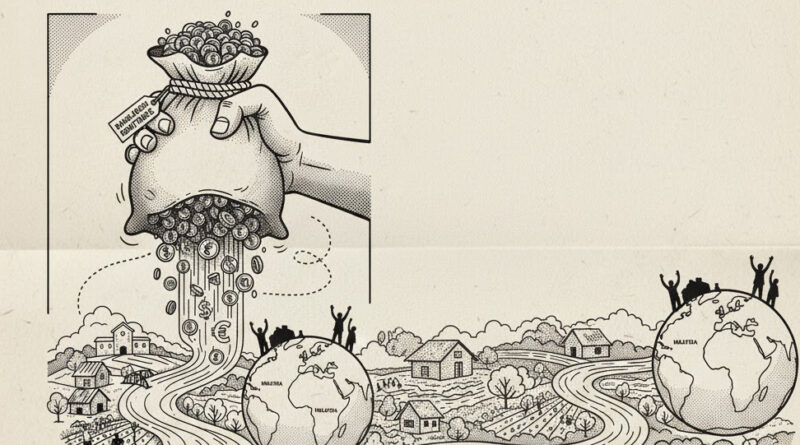

প্রবাসী আয়ের উপর নির্ভরশীলতা: আশীর্বাদ না অভিশাপ?

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হলো প্রবাসী আয়।

প্রতি বছর বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিরা দেশে পাঠান প্রায় ২ হাজার কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স—যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী রাখে, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখে এবং লাখো পরিবারের জীবিকা নিশ্চিত করে।

কিন্তু এই নির্ভরশীলতা কি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই? নাকি এটি আমাদের অর্থনীতিকে একপাক্ষিক করে তুলছে? এ প্রশ্ন এখন নীতিনির্ধারক ও অর্থনীতিবিদদের সামনে বড় চিন্তার বিষয়।

প্রবাসী আয়ের অবদান: এক অনস্বীকার্য আশীর্বাদ

বাংলাদেশের প্রবাসীরা মূলত মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে শ্রম, ব্যবসা ও পেশাদার খাতে কাজ করছেন।

- তারা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সরাসরি নগদ অর্থপ্রবাহ (cash flow) সৃষ্টি করছেন,

- গ্রামীণ এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণ, শিক্ষা ও ভোগব্যয় বাড়িয়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছেন,

- এবং সরকারের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে কাজ করছেন।

অর্থনীতির ভাষায়, রেমিট্যান্স হলো “লাইফলাইন”—বিশেষ করে এমন এক দেশে যেখানে রপ্তানি এখনো সীমিত কিছু খাতের মধ্যে আবদ্ধ।

নির্ভরশীলতার ফাঁদ

তবে এই আশীর্বাদই এখন অনেক বিশেষজ্ঞের কাছে দ্বি-মুখী তলোয়ার।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এতটাই প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভরশীল যে, বৈশ্বিক শ্রমবাজারে সামান্য পরিবর্তন এলেই দেশে অর্থনৈতিক চাপ দেখা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ,

- মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা তেলের দামের ওঠানামা হলে রেমিট্যান্স কমে যায়,

- অনেক শ্রমিকের কাজের মেয়াদ শেষ হলে বা নতুন নিয়োগ বন্ধ হলে দেশের আয়ের উৎস হঠাৎ সংকুচিত হয়।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এই পরিস্থিতিকে বলা যায় “Remittance Dependency Trap”—যেখানে নিজস্ব উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমে গিয়ে বিদেশি আয়ের ওপর নির্ভরতা ক্রমে বেড়ে যায়।

কর্মসংস্থান ও দক্ষতার চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রবাসী এখনো কম দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক।

ফলে তারা যে দেশে কাজ করেন, সেখানে কম বেতন পান এবং কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকির মুখে থাকেন।

প্রবাসীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও নতুন বাজার (যেমন ইউরোপ বা পূর্ব এশিয়া) খুঁজে বের করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

এছাড়া দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের জন্য পুনর্বাসন ও উদ্যোক্তা সহায়তা কর্মসূচি না থাকায়, অনেকেই আবার বেকার হয়ে পড়েন।

টেকসই অর্থনীতির পথে করণীয়

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সরকারকে এখনই কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে—

- দেশীয় শিল্পখাত (বিশেষ করে কৃষি, আইটি, ও হালকা প্রকৌশল) শক্তিশালী করা,

- বিদেশফেরত শ্রমিকদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে স্বল্পসুদে ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া,

- দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে নেওয়া,

- প্রবাসী বিনিয়োগবান্ধব নীতি প্রণয়ন করে তাদের সঞ্চয়কে দেশের উন্নয়নে যুক্ত করা।

প্রবাসী আয় বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে এক আশীর্বাদ।

কিন্তু এই আশীর্বাদ যেন অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরতার বদলে নির্ভরশীলতার পথে না ঠেলে দেয়, সেটাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ।

সময়ের দাবি—দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও শিল্পখাতকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে রেমিট্যান্স সহায়ক হয়, বিকল্প নয়।

তাহলেই বলা যাবে—প্রবাসী আয় শুধু আশীর্বাদ নয়, টেকসই অগ্রগতির সহযাত্রী।